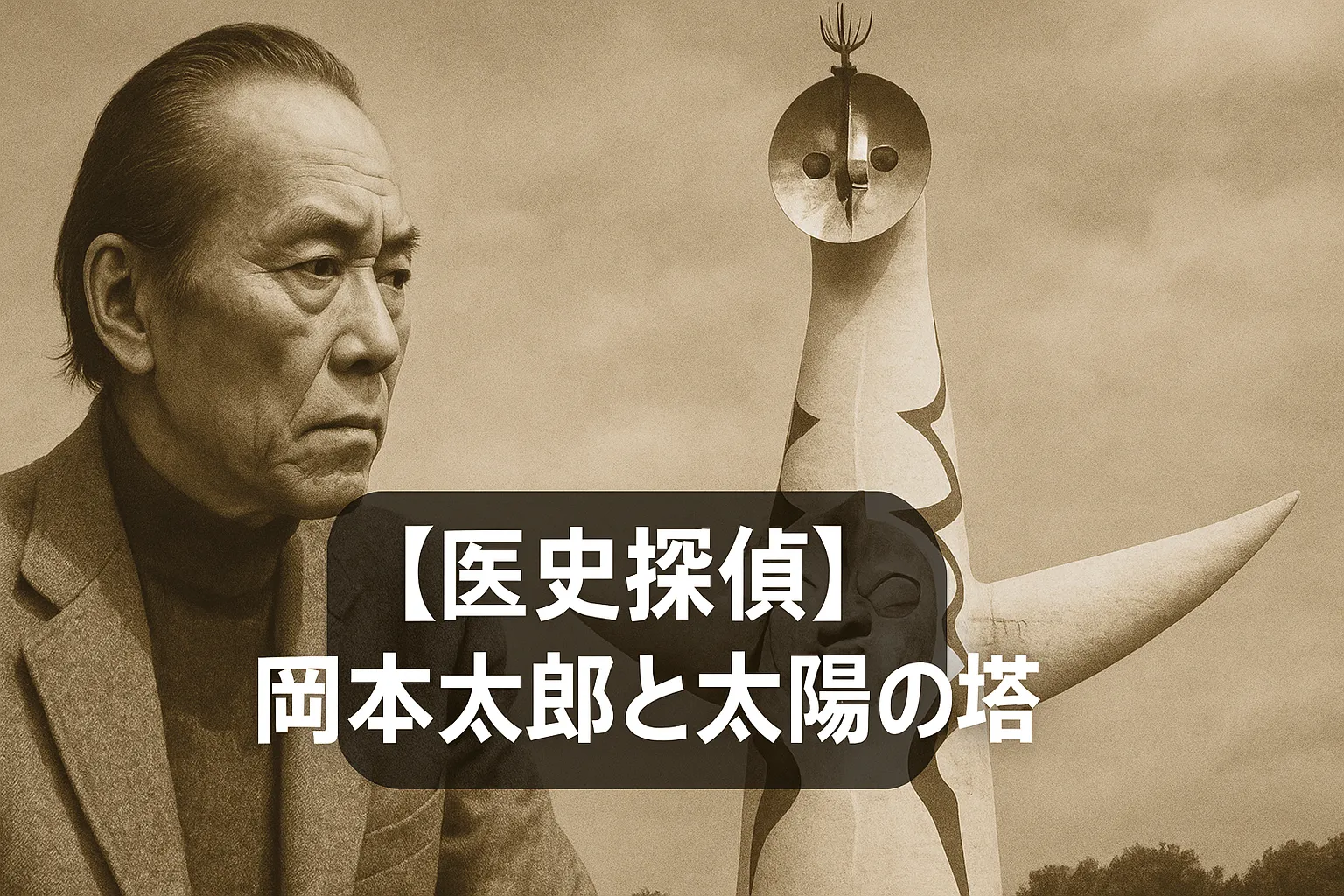

2024年5月3日に再放送されたNHKの番組『歴史探偵「岡本太郎と太陽の塔」』をご覧になりましたか?

この番組は、1970年の大阪万博の象徴であり、今なお多くの人々を惹きつける《太陽の塔》の誕生秘話と、解体の危機を乗り越えて現代に受け継がれるまでの感動的なドラマに光を当てました。

この記事を読めば、岡本太郎がいかにして常識破りの塔を構想し実現させたのか、近年発見された貴重な資料(岡本敏子氏の業務日誌や120枚の構想スケッチ)が何を物語るのか、そして市民の熱意がどのようにして塔を守ったのかが詳しく分かります。

番組で紹介されたキーパーソンの証言や、塔が持つ深い意味、現代社会へのメッセージまで、『歴史探偵』が解き明かした《太陽の塔》の魅力と謎を、初心者にも分かりやすく解説します。

NHK歴史探偵が迫る!岡本太郎と太陽の塔の謎

2024年5月3日にNHK総合で再放送された『歴史探偵「岡本太郎と太陽の塔」』は、多くの視聴者に衝撃と感動を与えました。

番組は、1970年の大阪万博で圧倒的な存在感を放ったシンボル、《太陽の塔》がどのようにして生まれ、そして今日までどのように受け継がれてきたのか、その知られざる物語を深く掘り下げています。

芸術家・岡本太郎という強烈な個性と、高度経済成長期の日本の熱気が交差した大阪万博。

番組では、近年発見された岡本太郎の秘書・岡本敏子の業務日誌や、120枚にも及ぶ構想スケッチ、当時の関係者の貴重な証言などを初めて体系的に紹介しました。

これらの新資料を手がかりに、単なる奇抜な建造物ではない、《太陽の塔》に込められた岡本太郎の思想や、建設に関わった人々の奮闘、そして市民による保存運動の軌跡を、歴史的な文脈の中で丁寧に解き明かしていきます。

この番組は、《太陽の塔》にまつわる通説やイメージを覆し、その真の価値に迫る内容となっています。

なぜ大屋根を?太陽の塔、驚きの誕生秘話

1970年の大阪万博は、「人類の進歩と調和」をテーマに掲げ、戦後復興を遂げた日本の国力を世界に示す一大国家プロジェクトでした。

その中心的な施設として、建築家・丹下健三は当時世界最大級の「大屋根ドーム」を設計します。

未来的な空間でパビリオンを覆う壮大な計画でした。

ところが、テーマ展示のプロデューサーに就任した芸術家・岡本太郎は、この調和的な空間の中心に、全く異質なものを突き立てることを提案します。

「ベラボーなもの」「生命のエネルギー」を象徴する巨大な塔を、大屋根を突き破って建設するという、常識破りの構想でした。

しかも、このアイデアが示されたのは万博開催まで時間がない、締め切りわずか2ヶ月前という状況だったのです。

番組で公開された岡本敏子の業務日誌には、この無謀とも思える計画を実現するための生々しい記録が残されていました。

岡本太郎と丹下健三という、異なる分野の二人の巨匠が、なんと1ヶ月半の間に18回もの濃密な打ち合わせを重ねたのです。

塔の建設は大屋根の構造計算を根本からやり直す必要があり、技術的にも困難を極めましたが、二人は対立するのではなく「協働」してこの難題を乗り越えました。

《太陽の塔》は、当初の計画には全くなかった「予定外」の存在でありながら、二人の創造性と情熱によって奇跡的に誕生したのです。

天才・岡本太郎の情熱!スケッチと生命の樹

岡本太郎は《太陽の塔》に、一体どのような想いを込めたのでしょうか?

近年発見され、番組で高解像度公開された120枚の構想スケッチは、その思考の軌跡を雄弁に物語っています。

スケッチを見ると、塔の胴体がまるで木の幹のように描かれ、そこから様々な形の「顔」が生まれてくる様子や、突き出した腕の角度、表面の模様のパターンなどが、何度も何度も描き直されていることが分かります。

岡本太郎は、塔の頂部にある未来を象徴する《黄金の顔》、正面の現在を象徴する《太陽の顔》、そして背面の過去を象徴する《黒い太陽》という三つの顔で、人類の時間の流れを表現しました。

さらに、塔の内部には高さ41メートルにも及ぶ巨大なオブジェ《生命の樹》を創り上げます。

アメーバのような単細胞生物から恐竜、そして人類、未来の生命体へと至る33段階もの進化の模型が、樹の枝々に配置されました。

来場者は、この内部を螺旋状に登っていくことで、生命の進化のドラマを追体験できたのです。

スケッチに添えられた「さらに、ひろがることによって逆に根にかえる」という岡本太郎自身のメモは、彼の思想の核心を示唆しています。

発展し続けるだけでなく、その根源へと立ち返る循環的な生命観。

塔は単なる造形物ではなく、岡本太郎の深い哲学と生命への賛歌を立体化したものだったのです。

また、塔の地下には第四の顔として《地底の太陽》が展示され、人間の精神世界や根源的なエネルギーを象徴していましたが、万博閉幕後に行方不明となり、長らく謎とされていました。

この《地底の太陽》は、後の修復作業を経て2018年に復元されています。

感動!市民が守った太陽の塔、保存への道

大阪万博のパビリオンは、閉幕後6ヶ月以内に撤去されるのが原則でした。

《太陽の塔》も例外ではなく、岡本太郎自身も当初は「芸術は常に新しくなければならない」として、解体を容認していたと言います。

しかし、万博で多くの人々に強烈な印象を与えた塔の解体を惜しむ声が、次第に高まっていきます。

その大きなきっかけとなったのが、1974年、大阪府吹田市の高校生だった藤井秀雄さんが送った一通の手紙でした。

「太陽の塔を壊さないでください」。

この純粋な訴えが新聞などで報道されると、共感の輪は全国に広がり、大規模な保存署名運動へと発展します。

番組では、当時寄せられた膨大な数の投書も紹介され、いかに多くの人々が《太陽の塔》を自分たちの誇り、あるいは”自分の顔”のように感じていたかが伝わってきます。

こうした市民の熱意を受け、大阪府などの関係機関による施設処理委員会は、1975年1月、ついに《太陽の塔》の永久保存を決定しました。

芸術作品が、専門家だけでなく一般の人々の強い想いによって未来へと残されることになった、稀有な事例と言えるでしょう。

しかし、保存が決まった後も、塔の維持は簡単な道のりではありませんでした。

長年の風雨による劣化が進み、1990年代末には安全性の問題から再び解体論が浮上します。

それでも保存を願う声は根強く、2003年には初めて内部の特別公開が実現。

そして、2016年から2018年にかけて、大阪府主導による大規模な耐震補強工事と内部の再生プロジェクトが行われました。

この修復で、行方不明だった《地底の太陽》も復元され、塔は恒久的な公開施設として、再び多くの人々を迎え入れることができるようになったのです。

半世紀を経て今、太陽の塔が問いかけるもの

1970年の大阪万博から半世紀以上の時が流れました。

《太陽の塔》は、大阪城や通天閣と並び、大阪を象徴するランドマークとして完全に定着しています。

今なお多くの観光客が訪れ、その異様なまでの存在感とエネルギーに圧倒されています。

内部公開の予約枠は連日完売するほどの人気ぶりで、塔が現代においても“生きている芸術”として人々の心を掴んでいることを示しています。

一方で、《太陽の塔》の存在は、現代社会に対しても重要な問いを投げかけています。

2025年に開催される大阪・関西万博では、新たなシンボルマークや建築物が議論されていますが、そのたびに「太陽の塔ほどの思想性やインパクトがあるか?」という比較の声が上がります。

これは、公共空間における芸術の役割や、未来に何を残すべきかというテーマを、私たちが改めて考えるきっかけを与えてくれていると言えるでしょう。

もちろん、巨大な建造物である《太陽の塔》を維持していくためには、莫大な保存コストや、周辺の万博記念公園の開発との調和、内部展示のあり方など、解決すべき課題も残されています。

しかし、岡本太郎が放った「芸術は爆発だ!」という有名な言葉のように、《太陽の塔》は既存の価値観や常識を揺さぶり、私たちに根源的な問いを突きつけ続ける、パワフルな存在であり続けています。

『歴史探偵』は、この塔が単なる芸術家の「独りよがり」や「偶然の産物」ではなく、建築、技術、芸術、そして社会の要請が複雑に絡み合い、多くの人々の対話と協働によって生まれた「総合芸術」であったことを明らかにしました。

そして、その創造と同じくらい、市民の力による「継承」のドラマがあったことこそが、この塔の最大の価値なのかもしれません。

まとめ:太陽の塔が私たちに伝えるメッセージについて

NHK『歴史探偵』が解き明かした《太陽の塔》の物語は、岡本太郎という稀代の芸術家の情熱と、それを支えた人々の奮闘、そして市民の力による保存の軌跡を教えてくれました。

単なる万博のシンボルではなく、時代を超えて私たちにエネルギーと問いを投げかける存在です。

新資料によって明らかになった誕生秘話や、内部の《生命の樹》に込められた思想、そして感動的な保存運動のエピソードは、芸術が持つ力の大きさを改めて感じさせてくれます。

この塔は、これからも多くの人々にインスピレーションを与え続けるでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント