日本の食卓に欠かせないお米。

しかし、その生産現場である日本のコメ農業は今、岐路に立たされています。

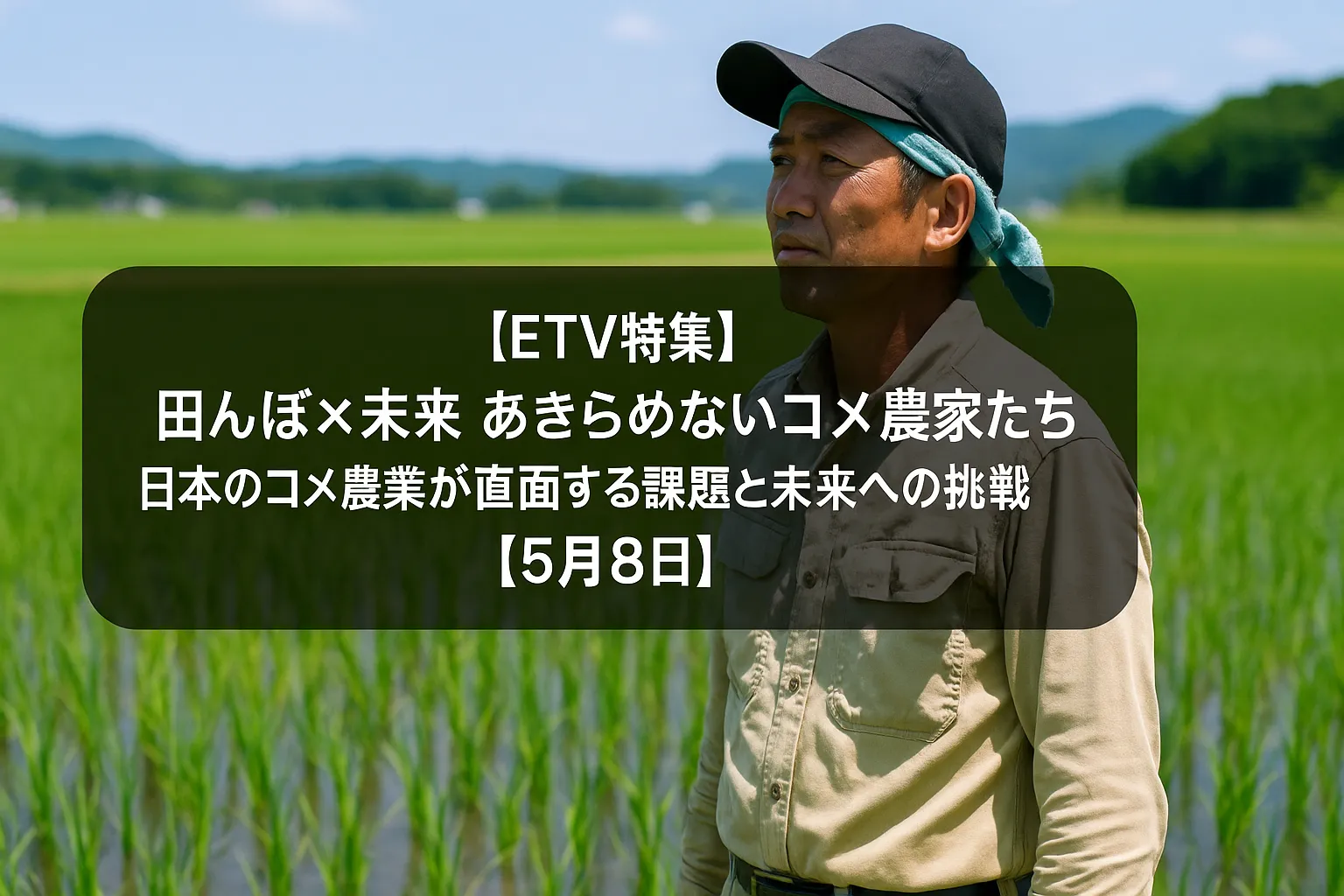

2025年5月8日深夜0時からNHK Eテレで再放送される『ETV特集 田んぼ×未来 あきらめないコメ農家たち』は、そんな日本の稲作のリアルと未来に迫るドキュメンタリーです。

この記事を読めば、10年後には国内自給さえ危ういと言われるコメ農業が直面する深刻な課題、例えば後継者不足や美しい棚田の維持問題、そして国の進める大規模化の現実が分かります。

さらに、番組で紹介される対照的な二つの農家、茨城県の大規模データ駆動型経営と新潟県上越市の地域密着型棚田経営の具体的な取り組みを通して、「あきらめない」農家たちの挑戦と、日本の食と地域の未来について深く知ることができるでしょう。

ETV特集が迫る!日本のコメ農業の現在地

今回ご紹介する『ETV特集 田んぼ×未来 あきらめないコメ農家たち』は、日本の基幹作物であるお米の生産現場が抱える課題と、未来に向けた可能性を探るドキュメンタリー番組です。

10年後にはお米の国内自給さえ危ぶまれるという厳しい予測もある中、番組は日本の稲作の最前線にカメラを向けます。

高齢化や後継者不足、耕作地の減少といった構造的な問題に直面しながらも、「まだ手を打てる余地がある」と信じ、未来を切り拓こうと奮闘する農家たちの姿を追います。

対照的な二つの現場、茨城県の大規模経営体と新潟県上越市の棚田農家への密着取材を通して、縮小と高齢化が進む日本の稲作のリアルな姿と、〈あきらめない〉という言葉に込められた希望を描き出します。

この特集は、2025年5月8日午前0時から1時にかけて、NHK Eテレで再放送される予定です。

後継者不足と耕地減少…稲作の厳しい現実

日本の稲作は、食料安全保障の根幹を支える重要な産業ですが、今、深刻な構造的課題に直面しています。

その中でも特に大きな問題が、担い手の高齢化と後継者不足、そして耕地の減少です。

まず、農業従事者の数は年々減少し、高齢化が著しく進んでいます。

日本の基幹的農業従事者の数は、2000年の240万人から2023年には116万人へと、わずか20年余りで半減しました。

さらに、その平均年齢は68.7歳に達しており、49歳以下の若手・中堅層は全体の1割強しかいません。

このままでは、長年培われてきた稲作の技術や知識、そして生産基盤そのものの継承が危ぶまれる状況です。

加えて、お米を作るための田んぼ、すなわち水田を含む耕地面積も減り続けています。

毎年約2万ヘクタール(東京ドーム約4200個分)もの農地が失われており、2024年には水田だけで見ても前年から1.6万ヘクタール減少しました。

使われなくなった農地、いわゆる耕作放棄地が増えることは、単にお米の生産量が減るだけでなく、地域の水源を保つ機能や美しい田園風景の維持にも悪影響を及ぼします。

日本の稲作は、まさに生産基盤の弱体化という大きな課題を抱えているのです。

茨城・光ファーム:データで未来を耕す大規模経営

番組で紹介される一つ目の事例は、茨城県で先進的な大規模経営に取り組む株式会社光ファームです。

ここでは、データと最新技術を駆使して、効率化と収益向上、そして持続可能な農業を目指す姿が描かれます。

光ファームを率いるのは、篠塚光一氏・朋子氏夫妻です。

水稲約50ヘクタールを含む合計140ヘクタール超(筆数にして450筆!)もの広大な農地を、半径4キロメートル圏内で管理しています。

これは野球場約140面分に相当する広さです。

夫妻は4人の正社員と季節雇用スタッフと共に法人経営を行い、農業生産工程管理の国際基準であるJGAP認証を取得。

「社会の役に立つ農業経営」を掲げ、従業員の能力を評価し育成する制度も導入しています。

光ファームの強みは、徹底した技術導入とデータ活用にあります。

例えば、「KSAS」と呼ばれる圃場管理システムとGPS付きの田植機を連携させ、作業記録や農地の位置情報をリアルタイムで共有。

これにより、点在する多くの田んぼ間の移動ロスを減らしています。

また、ドローンを使って肥料や農薬の散布を正確に行い、パン用小麦や倒れにくい品種の水稲で高い収量を確保しています。

さらに、2019年から2023年にかけて160ヘクタールの圃場データを分析し、稲の穂が出る時期の調整や、区画ごとの最適な品種配置を見つけ出すなど、データに基づいた改善(PDCAサイクル)を回し、県の平均収量を10%以上も上回る成果を上げています。

加えて、「WATARAS」などの遠隔水管理システムを導入したことで、田んぼの水量管理にかかる労働時間を大幅に削減。

猛暑が続く夏場の水温管理も自動化するなど、気候変動への対応も進めています。

篠塚氏は「面白い農業が人材を呼び、稼げる農業が地域経済を押し上げる」と語り、経営の透明化と利益還元によって若い世代を惹きつけ、将来的には社員への事業承継も考えています。

地域との良好な関係を築き、雇用を生み出す光ファームの姿勢は、「大規模農業=効率最優先」という単純なイメージを覆すものです。

新潟・たましぎ農園:地域と守る棚田の暮らし

茨城の光ファームとは対照的に、新潟県上越市の山間部で地域と深く結びつきながら棚田を守る、たましぎ農園の取り組みも番組では紹介されます。

こちらは、効率だけでは測れない価値を大切にする「生活型」農業の姿を伝えています。

たましぎ農園を営むのは、鴫谷幸彦さんと玉実さん夫妻です。

二人は豪雪地帯として知られる上越市吉川区石谷(いしだに)に移住し、平均面積がわずか0.08ヘクタール(テニスコート約3面分)ほどの小さな棚田22枚、合計約1.8~1.9ヘクタールを家族で耕しています。

この石谷集落の人口はわずか39人。

棚田の水源は山の清水で、水温が低いためお米が育ちにくく収量が減るリスクもありますが、夫妻は自然の恵みを活かした循環と、美しい棚田の景観価値を大切にしています。

鴫谷夫妻の信念は「村があってこそ農が成り立つ」というものです。

そのため、田植え体験イベントを開いたり、夜に棚田をライトアップしたり、集落の女性たちと味噌加工所を運営したりと、様々な形で地域住民を巻き込み、コミュニティとの繋がりを育んでいます。

農業においては、農薬の使用を極力減らし、手作りの罠で害虫を防除するなど、子どもたちが安心して田んぼや畑で遊べる環境づくりを心掛けています。

「子どもと一緒に働けることが小規模農業の魅力」だと夫妻は語ります。

生産したお米や味噌などの加工品は、農協などを通さず、直接消費者へ届けたり、オンラインショップで販売したりしています。

少量多品目の販売スタイルで、単に商品を売るだけでなく、棚田での米作りのストーリーや、そこでの暮らしぶりといった付加価値と共に提供することで、ファンを増やしています。

棚田は、お米を作るだけでなく、洪水を防いだり(貯水機能)、土砂の流出を防いだり、美しい景観を保ったり、地域の文化を継承したりといった多様な役割(多面的機能)を担っています。

過疎化が進む地域で、たましぎ農園のような小規模な担い手が地域と連携して棚田を守っていくモデルは、国が進める大規模化だけでは拾いきれない、地域にとって大切な公共財を守る上で非常に重要な意味を持つのです。

「あきらめない」農家たちが描く食卓の未来

ここまで見てきた茨城県の光ファームと新潟県のたましぎ農園。

経営規模も、導入している技術も、目指す方向性も大きく異なります。

しかし、番組はこの対照的な二つの現場を通して、日本の稲作の未来を考える上で重要な共通点と、政策への示唆を浮かび上がらせます。

光ファームは、デジタル技術や自動化(KSAS、ドローン、遠隔水管理など)を核に、人材と利益を地域で循環させる「企業型」農業を目指しています。

一方、たましぎ農園は、生態系との調和や手作業、地域住民との共同作業を大切にし、コミュニティと共にある「生活型」農業を実践しています。

直面する課題も異なり、光ファームは労働力の確保や気候変動への対応コストが、たましぎ農園は労働力確保と収益性の向上が主な課題です。

しかし、両者は全く違うようでいて、実は「集落・従業員・消費者」といった多様な人々と深く関わり、単にお米の収量を増やすことだけではない、稲作の〈価値の再設計〉に取り組んでいる点で共通しています。

光ファームはデータに基づいた効率化で食料安全保障に貢献し雇用を生み出す価値を、たましぎ農園は棚田の保全や文化継承、都市住民との交流(ツーリズム)といった価値を創造しているのです。

この二つの事例は、今後の農業政策や産業のあり方にも重要なヒントを与えます。

国の農地バンクによる大規模化支援は重要ですが、たましぎ農園のような中山間地の棚田を守るためには、維持のための補助金や、都市住民がオーナーとなって支援する制度などを組み合わせる必要があります。

また、ドローンや遠隔水管理といったスマート農業技術は有効ですが、初期投資が難しい小規模農家向けには、機器の共同利用(シェアリング)や、もっと簡易で安価な技術の普及支援が求められます。

番組『ETV特集 田んぼ×未来 あきらめないコメ農家たち』が映し出すのは、黙々と田んぼに向き合いながらも、数字(データ)と物語(ストーリー)の両面から、日本の稲作を新しく定義し直そうとする農家たちの真摯な姿です。

篠塚夫妻はデータを駆使して未来の収穫を予測し、鴫谷夫妻は村の人々と共に日々の暮らしを丁寧に紡いでいく。

彼らの「あきらめない」営みは、私たちの食卓を満たすお米を作るだけでなく、その先にある「地域そのものの未来」を耕す行為と言えるでしょう。

この番組は、私たちが普段何気なく食べている一杯のご飯の裏にある、多くの時間と労力、そして土地や人々の繋がりについて思いを馳せ、都市と農村の関係を改めて考えるきっかけを与えてくれます。

まとめ:日本の食卓と地域を支える農業の未来について

今回は、ETV特集『田んぼ×未来 あきらめないコメ農家たち』で描かれる日本のコメ農業の現状と未来についてご紹介しました。

後継者不足や耕地減少、棚田の維持といった深刻な課題に直面しながらも、茨城の光ファームのようなデータ駆動型大規模経営と、新潟のたましぎ農園のような地域密着型棚田経営が、それぞれの方法で未来を切り拓こうとしています。

対照的な二つの「あきらめない」農家の姿は、効率だけではない多様な農業の価値と、私たちの食卓、そして地域社会のこれからを考える上で、多くの示唆を与えてくれます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント