2025年5月10日に放送されたNHKの人気番組「ブラタモリ」、その人気シリーズ「伊勢神宮への旅・第五夜」では、タモリさん一行が伊勢の地に刻まれた歴史と自然の神秘を探訪しました。

この記事を読めば、約660年もの間、天皇に代わって伊勢神宮に仕えた皇女「斎王」が暮らした「斎宮跡」の驚くべき広さや構造、そして斎王たちの意外な生活ぶりが分かります。

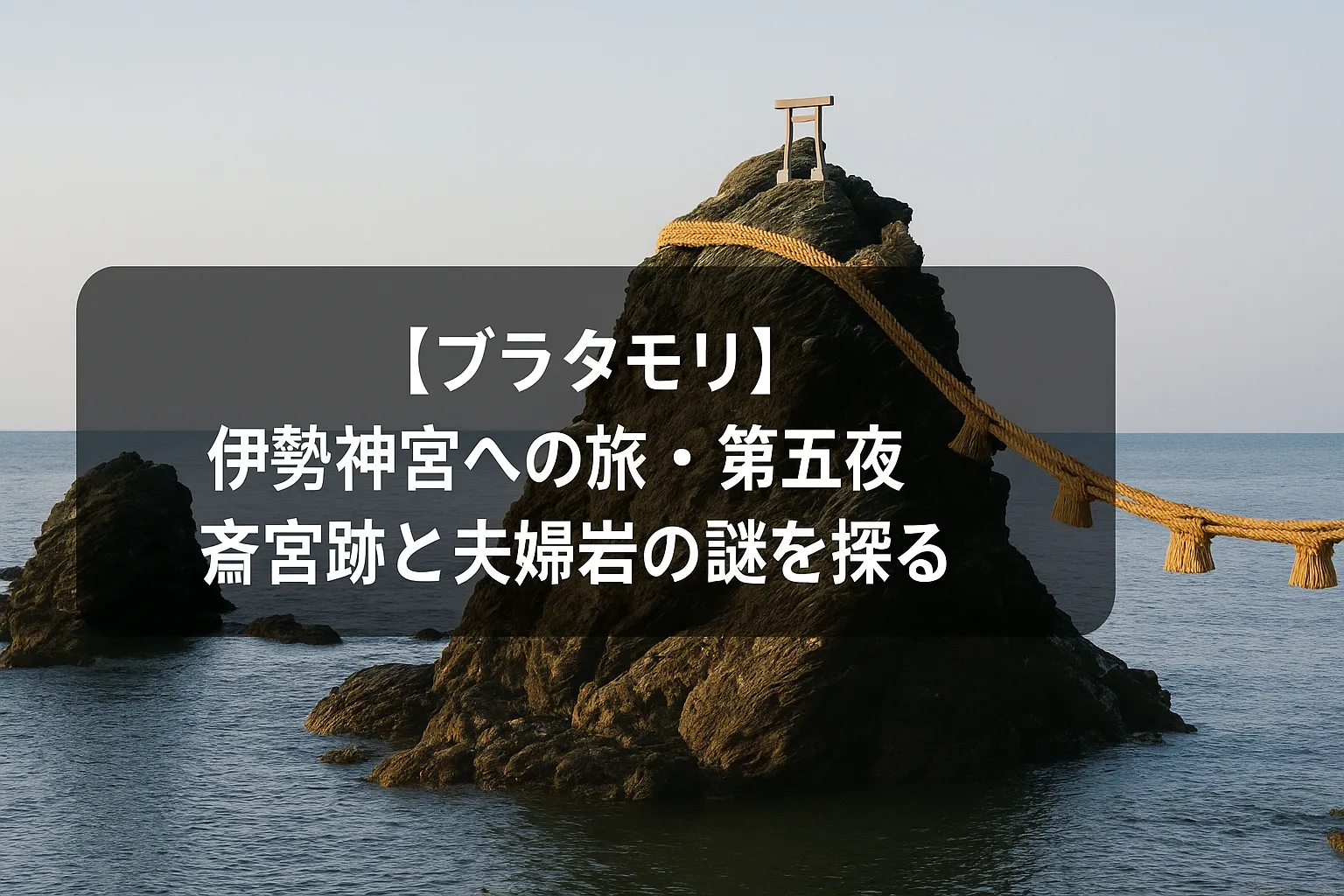

さらに、縁結びのシンボルとして知られる二見浦の「夫婦岩」が、実は古代の太陽信仰やダイナミックな大地のエネルギーと深く結びついていること、そして感動的な修復の物語も詳しく解説します。

最後に、伊勢神宮「外宮」の正殿がなぜ一般的な神社と異なり東を向いているのか、その謎にも迫ります。

番組で提示された intriguing な疑問点を深掘りし、伊勢が持つ歴史と自然の奥深さを発見する旅にご案内いたします。

幻の都?斎王が暮らした斎宮跡の壮大な姿

かつて伊勢神宮に仕えた特別な皇女・斎王(さいおう)が暮らした場所、「斎宮(さいくう)」。

文献にはその名が記されながらも、長らく正確な場所が分からず「幻の宮」とも呼ばれてきました。

しかし、地道な発掘調査によって、その驚くほど壮大な姿が少しずつ明らかになってきています。

斎宮跡は、現在の三重県多気郡明和町に広がる、まさに「都」と呼ぶにふさわしい巨大な遺跡です。

その規模は東西約2キロメートル、南北約0.7キロメートル、総面積は約137ヘクタールにも及びます。

これは、東京ドームおよそ29個分に相当する広大なエリアです。

この場所が斎宮跡であると判明したのは、昭和45年(1970年)のことでした。

宅地造成計画に伴う事前調査で、緑釉陶器(りょくゆうとうき)や蹄脚硯(ていきゃくけん)といった、当時の都で使われていたような高級品や役所関連の遺物が次々と発見されたのがきっかけです。

これにより、「幻の宮」の所在地が現実のものとなりました。

斎王制度は、7世紀後半、天武天皇(在位673年-686年)が自身の娘である大来皇女(おおくのこうじょ)を伊勢神宮の最高神・天照大神(あまてらすおおみかみ)に仕えさせるために派遣したことから始まりました。

以降、天皇が代替わりするごとに新たな斎王が選ばれ、南北朝時代の後醍醐天皇(在位1318年-1339年)の頃まで、約660年という非常に長い期間にわたって続きました。

記録には60人以上の斎王の名が残されています。

この斎宮には、斎王が住む宮殿だけでなく、斎王に関する事務や斎宮全体の運営を行う「斎宮寮(さいくうりょう)」という役所も置かれていました。

驚くべきはその都市計画です。

発掘調査によって、斎宮跡には奈良の平城京や京都の平安京のように、碁盤の目状に道路で区画された「方格地割(ほうかくじわり)」が存在したことが分かっています。

東西に7区画、南北に4区画、合計28もの区画があった可能性が指摘されており、整然とした街並みが広がっていたことを示します。

それぞれの区画には、地面に穴を掘って柱を直接立てる「掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)」の跡が、これまでに約4,000棟も見つかっています。

これらの建物は、斎王や身の回りの世話をする女官たちの住まいだけでなく、斎宮寮に勤務する多数の役人たちのオフィスや住居、倉庫など、様々な用途に使われていたと考えられます。

出土品も斎宮の多様な性格を物語っています。

祭祀に使われた土器はもちろん、緑釉陶器や灰釉陶器などの高級な焼き物、文字が書かれた墨書土器、役所での事務連絡に使われた木簡(もっかん)などが見つかっており、ここが単なる祈りの場ではなく、政治や行政の拠点でもあったことを示しています。

さらに興味深いのは、櫛や鏡、白粉(おしろい)の原料となった貝殻などの化粧道具、髪飾りといった装飾品、そして盤双六(ばんすごろく)や貝覆い(かいおおい)のような遊戯具の発見です。

これらは、神に仕える厳粛な務めの合間に、斎王や女官たちが都の貴族のような雅(みやび)な文化的生活を送っていたことをうかがわせます。

斎王は、天皇の娘や姪など未婚の皇族女性から、亀の甲羅を焼いて占う「卜定(ぼくじょう)」で選ばれました。

選ばれた斎王は、都の宮中で1年、郊外の野宮(ののみや)で1年の計2年間、厳格な物忌み生活「潔斎(けっさい)」で心身を清めた後、伊勢へと旅立ちます。

その旅は「群行(ぐんこう)」と呼ばれ、斎王は葱華輦(そうかれん)という特別な輿に乗り、官人や女官など総勢500人を超える華やかな行列を従え、5泊6日かけてこの斎宮へと到着しました。

斎宮での日々は、年に数回伊勢神宮へ赴き祭祀に奉仕することが中心でしたが、それ以外の時間は、こうした文化的な活動や交流も行われていたのです。

縁結び、太陽、大地の力!夫婦岩の神秘と修復物語

三重県伊勢市の二見浦(ふたみがうら)海岸に、仲良く寄り添うように立つ二つの岩、夫婦岩(めおといわ)。

太い注連縄(しめなわ)で結ばれたその姿は、夫婦円満や縁結びの象徴として全国的に有名です。

しかし、この岩には、私たちが知る以上に深い意味と、自然の壮大な力、そして人々の熱い思いが込められた物語が隠されています。

夫婦岩は単なる縁起物ではありません。

古くから続く多様な信仰が重ねられてきた、聖なる場所なのです。

まず、大きい方の岩は「男岩(おいわ)」(高さ約9メートル、周囲約40メートル)、小さい方の岩は「女岩(めいわ)」(高さ約3.6メートル、周囲約9メートル)と呼ばれます。

この二つの岩を結ぶ大注連縄は、1本の長さが35メートル、重さ40キログラムもあり、計5本が使われます。

この縄は、年に数回(5月・9月・12月、あるいは5月・9月の年2回という資料もあります)、「大注連縄張神事」と呼ばれる神聖な儀式で、大勢の人々が見守る中で新しく掛け替えられ、常に清浄さが保たれています。

重要なのは、この夫婦岩が、二見浦の沖合約700メートルに鎮まるとされる猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)ゆかりの霊石「興玉神石(おきたましんせき)」を遠くから拝むための、天然の「鳥居」と見なされている点です。

つまり、神聖な領域への入り口を示す役割を持っているのです。

さらに、二見浦という場所自体が、伊勢信仰において特別な意味を持ちます。

古来、伊勢神宮へお参りする人々は、まずこの二見浦の浜で海水に浸かり、心身の穢(けが)れを清める「浜参宮(はまさんぐう)」または「垢離(こり)」と呼ばれる禊祓(みそぎはらえ)を行ってきました。

夫婦岩は、この「神に出会う準備の場所」である清めの場の象徴として、伊勢参りの始まりを告げる重要な役割を担ってきたのです。

そして、夫婦岩は古代からの太陽信仰とも深く結びついています。

特に5月から7月にかけて、とりわけ夏至の頃には、二つの岩のちょうど真ん中から朝日が昇る、息をのむほど神秘的な光景を目にすることができます。

この荘厳な日の出は「奇跡の絶景」とも称され、太陽の再生と生命力を象徴するものとして、多くの人々を魅了してきました。

では、なぜこのような特徴的な岩がここに存在するのでしょうか。

その秘密は足元の地質にあります。

二見浦を含むこの地域は、地質学的に「三波川変成帯(さんばがわへんせいたい)」と呼ばれる、特殊な変成岩が広く分布する地帯です。

興味深いことに、男岩は主に緑色片岩(りょくしょくへんがん)、女岩は石英片岩(せきえいへんがん)という、異なる種類の変成岩からできています。

緑色片岩は元々海底火山の溶岩などが変化したもので緑色を帯び、石英片岩はチャートなどが変化したもので白っぽい色をしています。

これらの岩は、はるか昔、地球の表面を覆うプレートの動き(プレートテクトニクス)によって、元の岩石が地下深くに引きずり込まれ、高い圧力と比較的低い温度にさらされて性質が変化(変成作用)してできたものです。

夫婦岩が海中にそびえ立つ現在の姿は、長年にわたる波の力(波食)によって、周囲の比較的柔らかい岩盤が削られ、硬くて浸食に強い部分だけが柱のように取り残された「離れ岩」と呼ばれる地形です。

番組で言及された「奇跡の絶景を生んだ大地のエネルギー」とは、こうしたプレート運動という地球規模の力、変成岩を削り出す波の力、そして近くを走る日本列島を二分する巨大な断層「中央構造線」の存在などが複合的に作用した結果と言えるでしょう。

しかし、この夫婦岩も常に安泰だったわけではありません。

特に女岩は、その存続を揺るがす大きな試練に見舞われました。

大正7年(1918年)9月、猛烈な台風の高波によって、女岩は根元から無残にも折れてしまったのです。

推定重量約40トン、しかも手で触れるだけで崩れるほど脆くなっていたという巨大な岩塊の修復は、当時の技術では極めて困難でした。

大手建設会社も尻込みし、女岩は倒れたまま2年間も放置されることになります。

この危機を救ったのが、大正9年(1920年)に創業したばかりの地元の建設会社「菅組」(現在のスガテック株式会社の前身)でした。

創業者・菅金助は、郷土のシンボルを守りたい一心で修復方法を考案。

大正10年(1921年)、脆くなった岩全体を鉄製のバンドで幾重にも巻いて補強し、クレーンで慎重に引き起こして元の位置に戻すという難工事に挑み、わずか約2ヶ月で見事に成功させました。

基盤とは鉄筋コンクリートで強固に固定され、周囲には波除けの岩も設置されました。

一方、男岩も昭和43年(1968年)、波による浸食で崩落の危険が生じたため、樹脂注入による強化や背面の補強工事が行われています。

これらの修復の歴史は、夫婦岩が単なる自然の造形物ではなく、人々の篤い信仰心と努力によって守り伝えられてきた、かけがえのない文化遺産であることを雄弁に物語っています。

試練を乗り越えた再生の物語が、夫婦岩の神秘性をさらに深めているのです。

なぜ東向き?伊勢神宮・外宮のちょっと不思議な秘密

伊勢神宮にお参りする際、多くの方が内宮(ないくう)と外宮(げくう)の両方を訪れます。

内宮には日本の最高神である天照大神(あまてらすおおみかみ)が祀られていますが、外宮に祀られているのは食物や穀物を司る豊受大神(とようけのおおかみ)です。

この外宮には、他の多くの神社とは異なる、ちょっと不思議な特徴があります。

それは、最も重要な建物である正殿(しょうでん)の向きなのです。

外宮の正殿は、実は東を向いて建てられています。

日本の神社の多くは、太陽の昇る東や、位の高い方角とされる南を向いて建てられることが一般的です。

では、なぜ外宮は例外的に東向きなのでしょうか。

この理由については、古くからいくつかの説が語られてきました。

一つ目の有力な説は、外宮の役割と関係しています。

外宮に祀られる豊受大神は、内宮の天照大神のお食事を用意する「御饌都神(みけつかみ)」としての性格を持っています。

そのため、天照大神が鎮座する内宮(外宮から見て東の方角にあたります)の方向を向いて、常に敬意を表し、お仕えする姿勢を示している、という考え方です。

これは、二つの神社の関係性を象徴していると解釈できます。

もう一つの説は、豊受大神の由来に関わるものです。

言い伝えによれば、豊受大神はもともと京都府の丹波地方に祀られていた神様でした。

しかし、天照大神からの「私のそばに来て、私の食事の世話をしてほしい」という神託(神のお告げ)によって、伊勢の地へと迎えられたとされています。

この「呼び寄せられた神様」であるという特別な背景が、外宮の建物の配置、つまり東向きという方位に影響を与えたのではないか、と考えられています。

実際に外宮の境内を見ると、正殿だけでなく、その正面にある鳥居や参道も東を向いており、昇る朝日を真正面から受けるように設計されていることがわかります。

これは、古来からの太陽信仰、特に日の出の光を神聖なものとする考え方とも結びついている可能性があります。

太陽神である天照大神への深い尊敬の念が、この配置に込められているとも言えるでしょう。

外宮が東を向いている理由は一つに断定できませんが、いずれの説も伊勢神宮の神聖さと、内宮と外宮の深い関係性を示唆しています。

建物の向き一つにも、日本の神話や信仰が息づいているのが伊勢神宮なのです。

まとめ:ブラタモリが解き明かす伊勢の謎について

今回はブラタモリ「伊勢神宮への旅・第五夜」で紹介された斎宮跡、夫婦岩、そして外宮の謎について深掘りしました。

斎宮跡の壮大な都市計画、夫婦岩に秘められた自然の力と信仰、そして外宮の向きの秘密。

伊勢の地には、歴史と自然が織りなす奥深い物語が満ちています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント