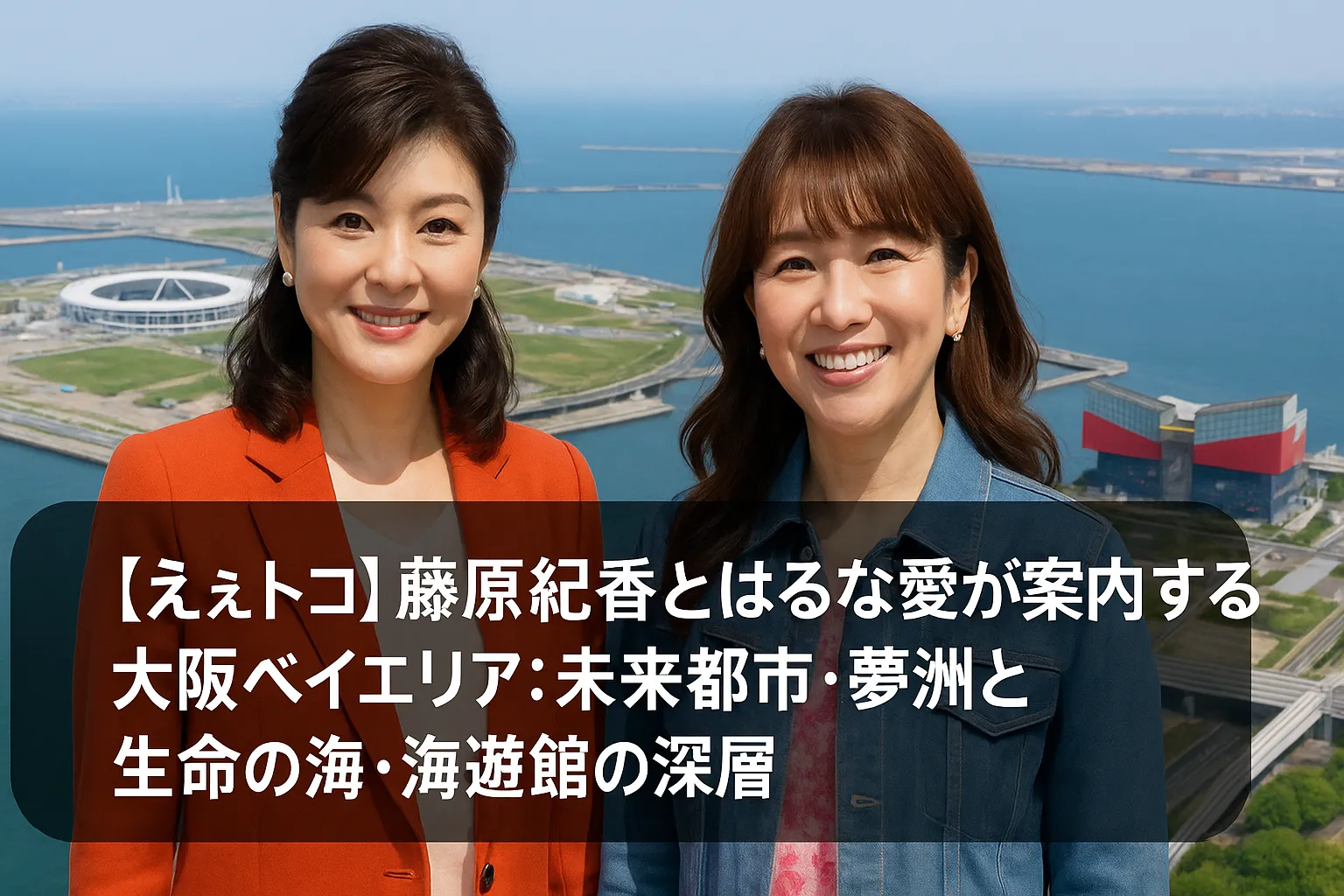

2025年5月5日(月・祝)の午前10時50分からNHK総合で放送される紀行番組「えぇトコ」では、未来への期待が高まる大阪ベイエリアが特集されます。

この記事を読めば、番組で紹介される内容の核心部分、すなわち2025年大阪・関西万博に向けて変貌を遂げる未来都市「夢洲(ゆめしま)」のダイナミックな開発風景と、世界最大級の水族館「海遊館」の普段は見ることのできない神秘的な舞台裏について、詳しく知ることができます。

万博日本館名誉館長の藤原紀香さんと万博スペシャルサポーターのはるな愛さんが案内する、過去から未来へと続く「時空の旅」。

開発の最前線と生命の営みが交差する、大阪ベイエリアの奥深い魅力に迫ります。

藤原紀香&はるな愛と巡る!大阪ベイエリア時空の旅

今回の「えぇトコ」は、藤原紀香さんとはるな愛さんという、万博にゆかりの深いお二人がナビゲーターを務め、大阪ベイエリアを巡る特別な旅をお届けします。

単なる観光スポット紹介に留まらず、江戸時代から発展してきたベイエリアの歴史を踏まえつつ、未来へと続く開発の息吹を感じさせる「時空の旅」をテーマにしています。

番組の構成は、未来都市として開発が進む夢洲のダイナミズムと、海の生命を育む海遊館の静かな情熱という、対照的な二つの側面を描き出すことを意図しています。

これは、大阪ベイエリアが、未来開発の最前線であると同時に、長年育まれた文化や既存施設、人々の営みと共存する、重層的な「希望のまち」であることを示唆するものです。

万博という未来への扉と、海遊館のような現在や過去を繋ぐ要素を並べることで、開発への期待感だけでなく、地域が持つ本来の深みや継続性への共感を視聴者に促します。

未来都市・夢洲!万博会場と大屋根リングの今

番組では、大阪・関西万博の開催を控え、まさに変貌を遂げつつある人工島・夢洲(ゆめしま)のエネルギッシュな姿が多角的に捉えられます。

万博準備が進むこのエリアは、未来都市の誕生を予感させる活気に満ちています。

その変化を実感できる場所として、まず大阪府咲洲庁舎(旧WTCビル)の最上階、地上252メートルにある「さきしまコスモタワー展望台」が紹介されます。

ここは単なる展望台ではなく、夢洲開発の「特等席」。

360度のパノラマビューからは、日々姿を変える万博会場の建設現場はもちろん、大阪湾を行き交う船やベイエリアの成り立ち、大阪の都市構造まで一望できます。

建設の進捗を安全かつ客観的に確認できる窓口としても機能しており、特に万博のシンボルである大屋根リングが組み上がっていく様子は圧巻です。

展望台から見えるひときわ大きな建造物が、万博会場の象徴「大屋根リング」です。

完成すれば1周約2キロメートル、高さ最大約20メートルに達するこの巨大な木造建築物は、世界最大級となります。

日本の伝統的な木造建築技術「貫(ぬき)工法」と現代技術を融合させて建設され、2025年3月4日には「最大の木造建築物」としてギネス世界記録™にも認定されました。

番組では、この壮大なリングが着々と完成に近づく様子が紹介されます。

使用される木材の約7割は国産材で、そのスケールと美しさは未来都市の象徴にふさわしいものです。

夢洲へのアクセスも劇的に向上しました。

2025年1月に開業したOsaka Metro中央線の終着駅「夢洲駅」は、万博会場の東ゲートに直結しており、来場者を未来的な空間で迎えます。

大阪市内中心部からの利便性が格段にアップし、万博への期待感を高める玄関口となっています。

さらに番組では、万博後の夢洲の未来像にも触れられます。

万博終了後、この地は国際的な交流拠点、そして最先端技術が実装されるスマートシティへと生まれ変わる壮大な再開発計画が進行中です。

万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を継承し、隣接するIR(統合型リゾート)計画とも連携しながら、持続可能で革新的な都市空間を目指します。

驚き!ジンベエザメが目の前に?海遊館の裏側潜入

未来都市・夢洲のダイナミックな開発風景とは対照的に、「えぇトコ」は大阪ベイエリアで長年親しまれてきた「海遊館」の、生命を育む静かな営みにも光を当てます。

特に、普段は決して見ることのできない水族館の「舞台裏」への潜入は、視聴者に大きな驚きと発見をもたらすでしょう。

番組のハイライトの一つが、海遊館のシンボルであるジンベエザメの食事風景を、飼育員しか入れないバックヤードから観察する特別な体験です。

巨大なジンベエザメが、オキアミなどの餌を海水ごと「ゴボゴボ」という音を立てて豪快に吸い込む様子は、通常の観覧通路から見るのとは全く違う、圧倒的な迫力です。

生命の力強さと、それを支える飼育現場の臨場感が伝わってきます。

この特別な体験は、週末限定などで開催されているバックヤードツアーで実際に味わうことができます。

ツアーでは、水槽を上から眺めるだけでなく、マイナス30℃にもなる餌の保管用冷凍庫を見学したり、飼育員が日々作業する通路を歩いたり、まさに水族館の「心臓部」を探検できます。

飼育員の解説を聞きながら、生き物の生態や飼育管理の工夫、苦労について深く学べる教育的な側面も持ち合わせており、「感動した」「最高だった」という参加者の声がその魅力を物語っています。

海遊館のアイドルといえば、やはり雄大に泳ぐジンベエザメ。

現在、海遊館の「太平洋」水槽では、オスの「海(かい)」とメスの「遊(ゆう)」の二頭が飼育されており、二頭同時に見られるのは日本の水族館ではここだけという貴重な展示です。

メスの「遊」は体長6.00メートル(2022年11月時点)、お腹側に黒っぽい斑点模様があるのが特徴。

一方、オスの「海」は体長5.25メートル(同)、お腹側が白いのが特徴です。

見分けるポイントはお腹の色です。

ジンベエザメは魚類最大種でありながらプランクトンなどを食べる温厚な性格ですが、環境の変化にデリケートなため飼育は難しいとされています。

海遊館では、長年の経験に基づき、ジンベエザメの健康状態を日々細かくチェックし、餌の量を調整するなど、きめ細やかな管理を行っています。

ジンベエザメの食事(給餌)は通常、午前10時30分と午後3時の1日2回。

飼育員が水槽の上から柄杓で餌を与えたり、時には水面に入って直接口に流し込む「水面給餌」を行ったりします。

この水面給餌は、ジンベエザメを人に慣れさせ、口の中の状態観察や体のチェック、さらには世界で初めて海遊館が成功させた採血を行うための重要なトレーニングも兼ねています。

こうした魅力的な展示の裏側には、飼育員たちの専門的な仕事があります。

「掃除」「調餌」「給餌」の「3じ」を基本に、日々の健康チェック、水槽の潜水清掃(壁面磨きやバキュームがけ)、水質管理、記録など業務は多岐にわたります。

さらに、動物たちのQOL(生活の質)を高める「環境エンリッチメント」として遊び道具を用意したり、来館者への解説やバックヤードツアーの案内役を務めたりと、生物学的な知識や飼育技術だけでなく、コミュニケーション能力も求められる専門職なのです。

彼らの献身的な努力が、海遊館の魅力を支えています。

まとめ:未来と生命が交差する大阪ベイエリアの魅力について

NHK「えぇトコ」で紹介された大阪ベイエリアは、万博に向けて開発が進む未来都市・夢洲のダイナミズムと、海遊館で大切に育まれる生命の営みが共存する、非常にユニークで魅力的な場所です。

藤原紀香さん、はるな愛さんの案内で、未来への期待感と、生命の神秘や尊さの両方に触れることができるでしょう。

展望台からの眺めや、水族館のバックヤードツアーなど、普段とは違う視点からこのエリアを体験することで、より深く記憶に残る訪問となるはずです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント