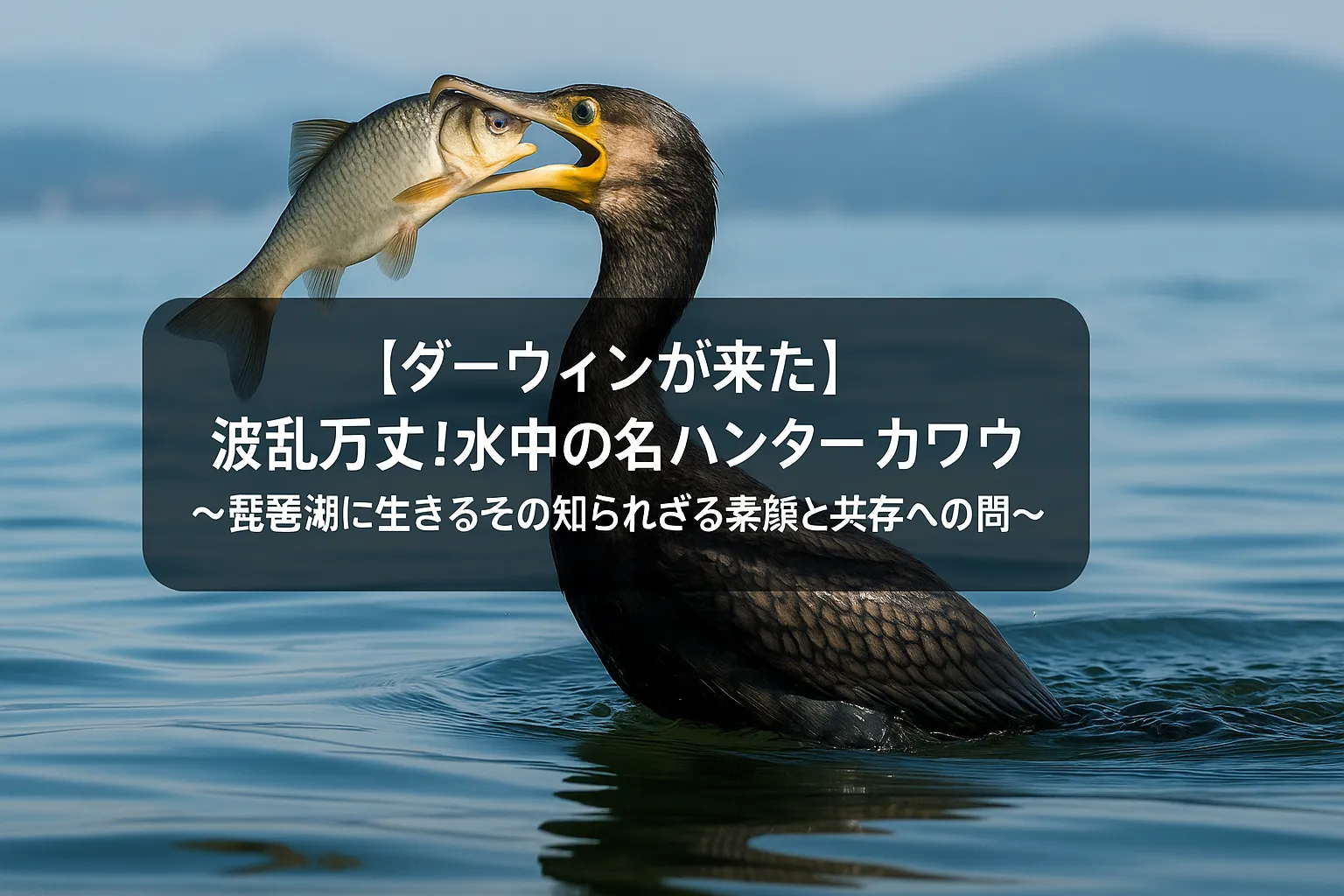

2025年5月11日にNHK総合で放送された「ダーウィンが来た!」では、「波乱万丈!水中の名ハンター カワウ」と題し、琵琶湖に生きるカワウの驚きの生態と、私たち人間に投げかける深い問いに迫りました。

この記事を読めば、番組で紹介されたカワウの秒速約3メートルにも達する驚異的な狩猟能力や、水中に特化した体ゆえの意外な弱点、そしてヒナを必死に育てる親鳥の愛情深い姿が分かります。

さらに、カワウの数が増えたことによる漁業への影響や、集団で暮らすことによるフン害といった環境問題、そしてカワウと人間がどうすれば共に生きていけるのかという、まさに「波乱万丈」なカワウの現状と未来への課題について、詳しく知ることができます。

ダーウィンが来た!波乱万丈!水中の名ハンター カワウ

今回の「ダーウィンが来た!」では、琵琶湖を舞台に、水中の名ハンター「カワウ」の知られざる日常と、その生き様が直面する困難な現実に光を当てました。

カワウの驚くべき能力と、人間社会との間で繰り広げられる葛藤の物語が紹介されました。

カワウ驚異の狩猟術と進化がもたらした影

カワウは、水中で魚を捕らえる達人です。

その狩猟能力は目を見張るものがあり、秒速約3メートルという驚異的なスピードで水中を泳ぎ、獲物を追い詰めます。

カワウの上のくちばしは鋭く下に湾曲しており、一度捕らえた魚を逃しにくい構造になっています。

水中で魚を捕獲した後は、一度水面に運び、魚の頭から丸呑みにします。

時には全長38センチメートルにもなる大きなニゴイや、体重837グラムのナマズを捕食した記録もあるほど、大きな喉を持つのも特徴です。

琵琶湖ではアユやハス、ブルーギルなどを主な獲物としており、特定の魚種に強くこだわるというよりは、その時々で最も捕まえやすい魚を狙う、効率的なハンターと言えます。

番組では、カワウの群れが連携して獲物を追い込むチームプレーのような戦術も紹介されましたが、これは高度に組織化された協力行動というより、多数の個体が同時に索餌することによる偶発的な追い込み効果である可能性も指摘されています。

しかし、このように水中での狩猟に特化した進化は、カワウに思わぬ「影」ももたらしました。

最大の弱点は、その羽毛の特性です。

カワウの羽毛は他の多くの水鳥と比べて油分が少なく、水中で羽毛に空気がまとわりつくのを防ぎ、潜水しやすくする利点がある反面、水に濡れやすく体温が奪われやすいという深刻な欠点に繋がっています。

そのため、狩りを終えたカワウは陸に上がり、翼を大きく広げて長時間日光浴をする「鵜の羽干し」という行動が不可欠です。

この羽干しの間は無防備で、エネルギー効率も良くありません。

大雨が降ると羽毛が完全に濡れて重くなり、一時的に飛べなくなることさえあります。

また、水分を含んで重くなった羽で空を飛ぶにはより大きなエネルギーが必要となり、営巣地も羽を乾かせる水辺近くの開けた場所に限られるなど、陸上や空中での活動には様々な制約を抱えているのです。

カワウ親子の奮闘とコロニーが及ぼす影響

カワウの子育てもまた、波乱に満ちたものです。

親鳥は、自ら捕食し胃の中に一時的に貯蔵している魚を、ヒナの待つ巣へと運び、口移しで給餌します。

ヒナは親鳥の大きく開いた口の中に自分の頭を深く差し込むような体勢で、直接餌を受け取るというユニークな方法です。

孵化したばかりのヒナは目も開いていない無力な状態ですが、約1週間で黒褐色の産毛に覆われ、生後約1ヶ月半から2ヶ月で巣立ちを迎えるまでに急速に成長します。

しかし、親鳥が運んでくる獲物がヒナに対して大きすぎると、喉に詰まらせて命を落とす危険性も常に伴います。

無事に巣立った後も、若鳥はしばらく親鳥に餌をねだる行動が見られますが、この依存があまりにも長く続くと、親鳥が巣やヒナを放棄してしまうケースもあるといいます。

そして、カワウが木の上などに集団で巣を作る「コロニー」は、周辺環境に大きな影響を与えることが問題視されています。

特に深刻なのが「フン害」です。

巣の下の地面に大量のフンが蓄積し、そのフンに含まれる高い濃度の窒素やリン、そして強い酸性によって、巣が作られた樹木だけでなく、その周囲の植物まで枯らしてしまうのです。

京都大学の研究グループの調査では、カワウのフンに含まれる窒素の安定同位体比を分析することで、フンによる化学的な影響が、目に見える樹木の枯死範囲よりもさらに広範囲に及んでいる可能性が示されました。

これは、カワウの営巣活動が、局所的な生態系の物質循環を大きく変え、土壌の富栄養化やpHの変化を通じて、植生に長期的な影響を与えていることを科学的に裏付けています。

漁業との対立は?カワウと人の共存への問い

カワウは非常に賢く、適応能力の高い鳥ですが、その生態ゆえに人間社会との間で深刻な摩擦も生んでいます。

特に琵琶湖では、1990年代以降にカワウの個体数が急増し、一時は4万羽を超えたこともありました。

滋賀県などの対策によって一時は約6,500羽まで減少しましたが、近年再び増加傾向にあり、令和5年(2023年)には18,254羽が確認されています。

カワウ1羽が1日に食べる魚の量は平均300グラムから500グラムと推定され、令和4年(2022年)には琵琶湖のカワウ全体で年間約1,307トンもの魚類を捕食したと試算されています。

これは琵琶湖の年間漁獲量に匹敵するか、それを上回る規模であり、アユ、ビワマス、ニゴロブナといった重要な水産資源への影響が強く懸念されています。

伝統的なエリ漁の集魚部にカワウが侵入して魚を捕食したり、刺網にかかった魚が食べられたり、漁網が破られたりする被害も報告されています。

このような状況に対し、滋賀県ではカワウの生息数を4,000羽程度に低減させることを目標に、銃器を用いた捕獲や、ドローンで巣にドライアイスを投入して卵の発生を止める繁殖抑制策などを実施しています。

しかし、カワウは広範囲を移動するため、一つの県だけでの対策には限界があり、関西広域連合など広域での連携も進められています。

また、無計画な個体数調整がカワウのコロニーを分散させ、かえって被害地域を拡大させてしまう危険性も専門家から指摘されており、単純な駆除だけでは根本的な解決に至らないのが現状です。

カワウ問題は、漁業被害という経済的な問題だけでなく、野生動物の権利、生命倫理、そして私たち人間が自然とどう向き合い、共存していくべきかという根源的な問いを投げかけています。

科学的データに基づいた冷静な議論と、多様な立場の人々の合意形成、そして環境教育を通じた理解の深化が、カワウと人間が織りなす琵琶湖の未来にとって不可欠です。

まとめ:《琵琶湖カワウ問題が私たちに問いかける未来》について

琵琶湖のカワウは、卓越したハンターとしての魅力と、その裏に潜む生存の厳しさ、そして人間社会との複雑な関係性を私たちに見せてくれました。

漁業被害やフン害といった問題は深刻ですが、カワウの生態系における役割や、かつては鵜飼などで共存してきた歴史もあります。

科学的な知見に基づいた対策を進めるとともに、多様な価値観を持つ人々が対話し、理解を深め、持続可能な共存の形を模索し続けることが、カワウと人間双方にとってより良い未来を築く鍵となるでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント