2025年5月12日にNHK総合で放送された「鶴瓶の家族に乾杯」では、ミュージシャンの奥田民生さんが笑福亭鶴瓶さんと共に新潟県燕市を訪れました。

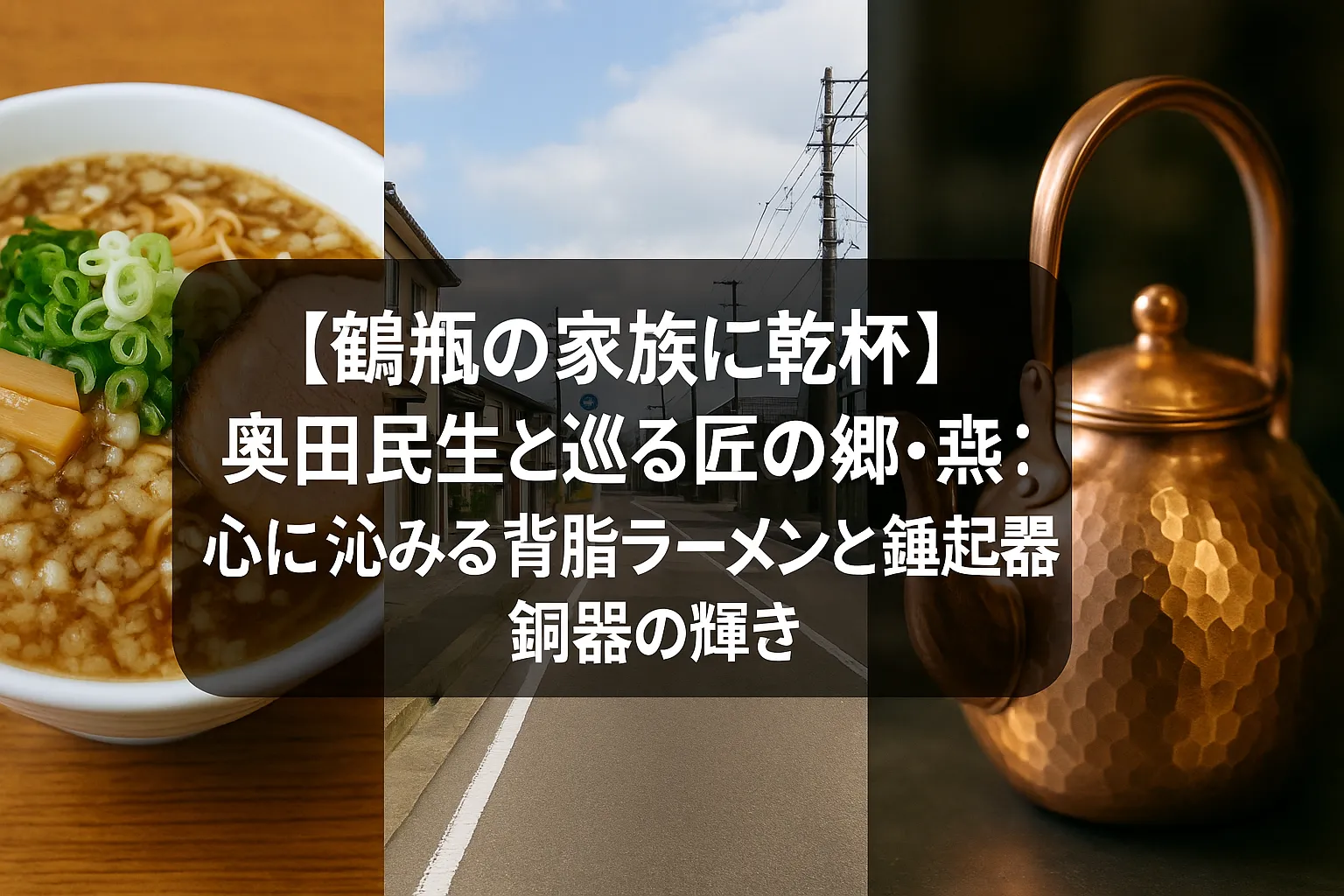

この記事を読むことで、奥田さんが還暦の記念にこの番組を選んだ理由や、旅の大きな目的であった燕市の名物「背脂ラーメン」探訪の様子、そして燕市が世界に誇る伝統工芸「鎚起銅器」の工房で目の当たりにした職人技とその価値について詳しく知ることができます。

番組で描かれた、地元の人々との心温まるふれあいや、ものづくりの町・燕市の奥深い魅力、食文化と伝統技術の背景にある歴史や人々の想いに光を当てていきます。

鶴瓶の家族に乾杯 奥田民生と燕市へ

人気番組「鶴瓶の家族に乾杯」に、日本を代表するミュージシャン奥田民生さんが登場し、司会の笑福亭鶴瓶さんと共に新潟県燕市を巡る旅の模様が放送されました。

ものづくりの町として知られる燕市で、二人は一体どのような出会いを果たしたのでしょうか。

奥田民生なぜ燕市?還暦とラーメンへの愛

今回の旅のゲスト、奥田民生さんは2025年に還暦を迎える記念の年。

以前から「もしテレビ番組に出演するなら『鶴瓶の家族に乾杯』が良い」と語るほど、この番組に深い親しみを感じていました。

そして、奥田さん自身が無類のラーメン好きであることから、旅の大きなテーマとして燕市の名物「背脂ラーメン」の名店を探し出すことが掲げられました。

ロケが行われたのは放送に先立つ4月1日ですが、奇しくも放送日の5月12日は奥田さんの満60歳の誕生日当日となり、番組は「還暦祝いのラーメン旅」という特別な意味合いを帯びることになったのです。

地元パトロール隊と遭遇!ラーメン店へ

新潟県燕市に到着した鶴瓶さんと奥田さんは、早速、名物の背脂ラーメン店を探し始めます。

地元の人々に聞き込みをする道中、一台のパトカーのような車に遭遇します。

これは本物のパトカーではなく、地域安全パトロールとして活動するボランティアの方の車両で、市から公認を受けて地域の見守り活動を行っているとのこと。

このパトロールカーを運転していた男性と偶然出会った二人は、なんとラーメン店まで車で案内してもらえることになりました。

こうした予期せぬ出会いと地元の方の温かい親切も、「鶴瓶の家族に乾杯」ならではの魅力の一つです。

車中では燕市の風景を楽しみながら、運転手の方から地元の話を聞くなど、和やかな時間が流れました。

奥田民生も唸る!燕背脂ラーメンの魅力

奥田民生さんが熱望した燕背脂ラーメンは、燕市の産業と深く結びついて誕生したソウルフードです。

昭和初期、金属加工業で栄えた燕市では多くの工場が稼働し、職人たちは過酷な労働の合間に、手早くエネルギー補給できる食事を求めていました。

その特徴は、まずうどんにも見紛うほどの「極太麺」。

これは出前でも伸びにくく、腹持ちが良いように工夫された結果です。

スープは煮干しなどの魚介系出汁を効かせた濃厚な「濃口醤油味」。

そして最大の特徴が、丼の表面を覆い尽くすほどの大量の「豚の背脂」です。

この背脂がスープが冷めるのを防ぐ蓋の役割を果たし、高カロリーで職人たちのエネルギー源となり、さらにスープに深いコクとまろやかさを与えます。

薬味には一般的な長ネギではなく、粗みじん切りにした「玉ねぎ」が使われる店が多く、濃厚なスープに爽やかなアクセントを加えます。

このスタイルの元祖とされるのが「杭州飯店」の前身「福来亭」で、創業者の徐昌星氏が昭和7年頃に始めた屋台が起源です。

当初は細麺であっさりしたスープでしたが、工場で働く人々のニーズに応える形で現在の濃厚なスタイルへと進化しました。

番組で二人がどの店を訪れ、どのような一杯に出会ったのか、多くの視聴者が注目しました。

匠の技に感動!鎚起銅器工房での出会い

背脂ラーメンを堪能した後、奥田民生さんと鶴瓶さんは燕市が世界に誇る伝統工芸「鎚起銅器(ついきどうき)」の工房を訪れました。

鎚起銅器とは、一枚の平らな銅板を、様々な金鎚(かなづち)と当て金(あてがね)と呼ばれる道具を使って、文字通り鎚で叩き起こしながら立体的な器物を形成していく鍛金技法です。

この技法により、継ぎ目のない滑らかな銅器が生まれます。

燕における鎚起銅器の歴史は江戸時代後期、文化13年(1816年)に遡ります。

仙台藩から招かれた職人によって技術が伝えられ、玉川堂の創業者である玉川覚兵衛がそれを継承し発展させました。

玉川堂は以来200年以上にわたり、その技を磨き続けています。

工房では、職人が一枚の銅板から丹念に器物を打ち出していく様子や、鏡面のように磨き上げる工程など、熟練の技を見学でき、奥田さんもその見事な手仕事に深く感銘を受けていました。

二百年の技!鎚起銅器、驚きの価値とは?

燕鎚起銅器の製造工程は、まさに職人の経験と忍耐の結晶です。

まず銅板を円形などに切り出し、「焼き鈍し(やきなまし)」という熱して柔らかくする作業を繰り返しながら、金鎚で叩いて徐々に形作ります。

銅を叩いて延ばすのではなく、むしろ叩きながら縮めていく「絞り」の技術が特徴で、これにより複雑な形状も一枚の板から生み出せるのです。

使われる金鎚は200種類以上、当て金(鳥口)は300種類以上にも及び、職人はこれらを巧みに使い分けます。

成形後は表面に鎚目(つちめ)模様を打ち込み、最後に硫黄を含む溶液で煮込む「紫金色」や緑青の溶液を用いる伝統の着色技法で美しい色彩が施されます。

この着色は塗装ではなく、銅自体を化学変化させるものです。

番組で特に印象的だったのは、工房で目にした銅製のやかんの価格に対する二人の驚きでした。

数週間から数ヶ月を要して作られる手仕事の逸品は、単なる日用品ではなく、芸術的価値をも備えています。

銅は熱伝導率が非常に高く、抗菌作用もある実用的な素材。

そして何より、使い込むほどに色艶が深まり、持ち主と共に時を刻む「育てる道具」としての価値があります。

こうした多層的な価値が、その価格に込められているのです。

まとめ:燕市の食と技に込められた想いについて

今回の「鶴瓶の家族に乾杯」では、奥田民生さんと鶴瓶さんの旅を通して、新潟県燕市の心に沁みる背脂ラーメンと、二百年以上の歴史を誇る鎚起銅器の輝き、そしてそれらを生み出す人々の温かさや「ものづくり」への情熱が描かれました。

職人の技と使う人への想いが込められた燕市の文化に触れる、貴重な時間となりました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント