皆さんが普段何気なく使っている「ハンコ」。

特に朱肉がいらないタイプのものは、その手軽さからオフィスや家庭で大活躍しています。

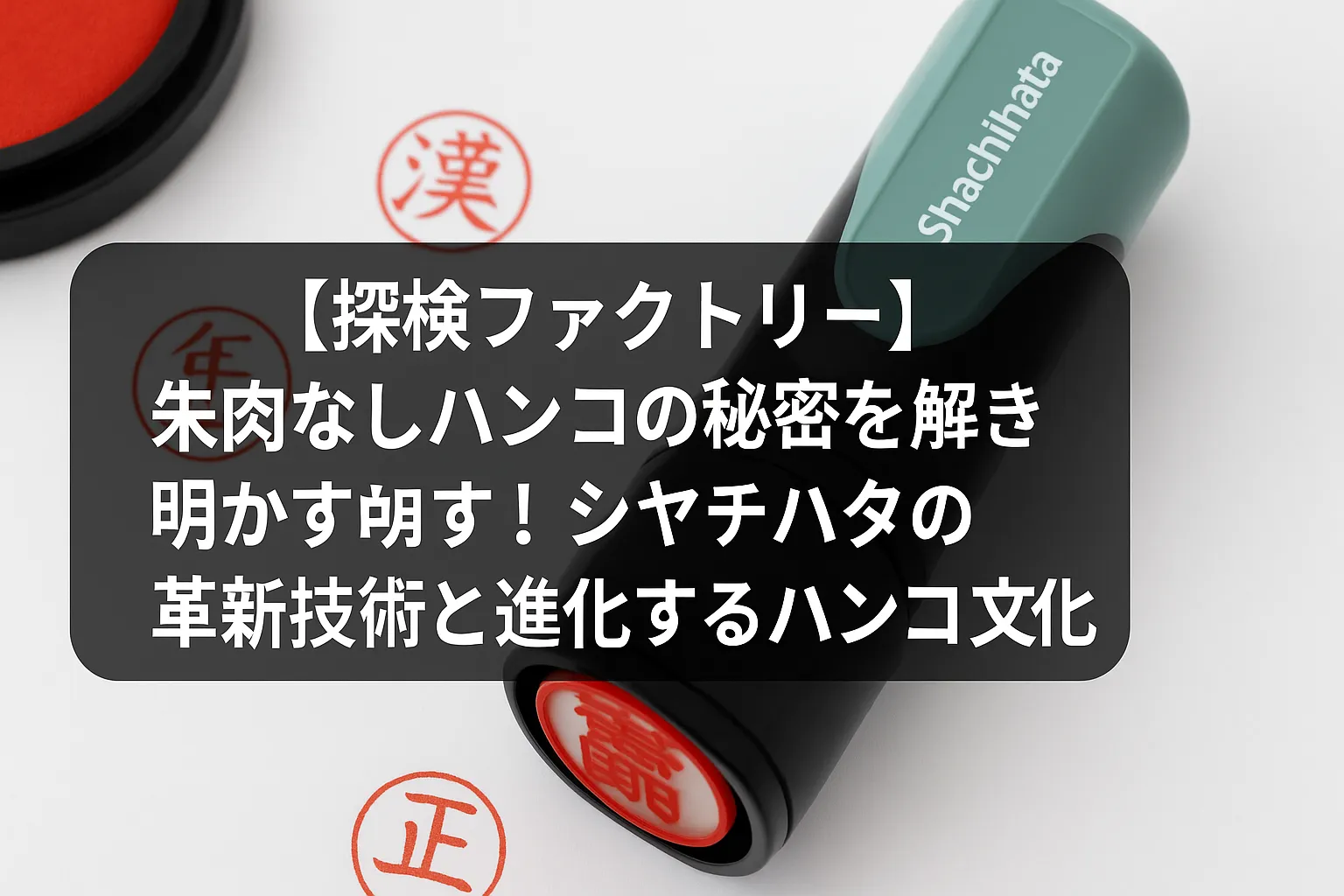

2025年5月10日にNHK総合テレビジョンで放送された教養番組「探検ファクトリー」では、この「朱肉のいらないハンコ」の代名詞ともいえるシヤチハタ株式会社の稲沢工場に潜入し、その驚きの製造技術や進化の歴史、そして日本のハンコ文化の奥深さに迫りました。

この記事を読めば、漫才コンビの中川家とすっちーさんが目の当たりにした、小さなハンコに込められた日本のものづくりの神髄と、デジタル化が進む現代におけるハンコの新たな可能性について、詳しく知ることができます。

私たちの日常に欠かせない道具の、知られざる一面を発見できるでしょう。

探検ファクトリーが解き明かす!朱肉なしハンコの謎

NHKの番組「探検ファクトリー」は、私たちの身の回りにある「すごい!」けれど詳しくは知らないモノ作りの現場を、中川家のお二人とすっちーさんが楽しく探検する番組です。

今回は、朱肉なしでポンっと押せるハンコのパイオニア、シヤチハタの工場がその舞台となりました。

驚きの技術!シヤチハタ ネーム9誕生の舞台裏

朱肉なしで手軽に押せるハンコとして、私たちの生活に深く浸透しているシヤチハタ ネーム9。

実はこの製品、1968年(昭和43年)の市場導入以来、累計で1億9000万本以上も出荷されているという、まさに驚異的なロングセラー商品なのです。

この便利なハンコがどのようにして生まれたのか、その開発の歴史を辿ってみましょう。

シヤチハタ株式会社は元々、スタンプ台の製造を主な事業としていました。

しかし、従来のスタンプ台は使うたびにインクを補充する手間がありました。

この課題を解決するため、1965年(昭和40年)にインク補充の頻度を大幅に減らした「万年スタンプ台」を開発。

この技術が、後のネーム9へと繋がる大きな一歩となります。

「万年スタンプ台」で培われたインク技術をさらに発展させ、インクを微細な孔が無数に存在する特殊なゴム素材に含浸させるという画期的な技術を確立。

これにより、スタンプ台そのものが不要な「Xスタンパー」が同じく1965年に誕生しました。

「領収書」や「速達」といった定型的な表示用スタンプとして、オフィスを中心に瞬く間に普及しました。

そして、このXスタンパーの技術を個人の名前を表示するために応用し、1968年(昭和43年)に個人認証用印鑑としての「シヤチハタ ネーム」が市場に投入されました。

これが現在の「ネーム9」の直接的な原型です。

その後も改良が重ねられ、1986年(昭和61年)に現在の製品名である「ネーム9」として正式に発売され、今日に至るまで半世紀近く愛用されるロングセラー商品としての地位を確立しました。

特筆すべきはインクの進化です。

初代の「シヤチハタ ネーム」では染料系インクが使用されていましたが、現在のネーム9では耐水性、耐光性に優れた顔料系インクが採用されています。

これにより、印影の保存性が格段に向上し、水濡れによるにじみを防ぐなど、製品の実用性と品質が飛躍的に高まりました。

塩が鍵?インクを操る魔法のようなゴムの秘密とは

シヤチハタ ネーム9の心臓部ともいえるのが、押印時に適量のインクを滲み出させる特殊な多孔質ゴムです。

このゴムが、朱肉なしで鮮明な印影を可能にする鍵を握っています。

番組「探検ファクトリー」では、その驚きの製造方法の一端が紹介されました。

この特殊なゴムは、なんと「塩」を利用して作られています。

まず、ゴムの原料に粒状の塩を練り込みます。

その後、この塩が練り込まれたゴムを加熱されたお湯の中に約17時間も浸けて、塩分をじっくりと溶かし出します。

すると、塩が溶けだした部分が微細な空洞となり、ゴム全体にインクの通り道となる無数の小さな穴が形成されるのです。

この工程を経ることで、ゴムはまるでスポンジのような構造に変化します。

このスポンジ状の構造がインクを内部にしっかりと保持し、押印した瞬間にだけ適量のインクを印面に供給するという、浸透印ならではの機能を実現しています。

さらに驚くべきは、塩の粒のサイズが異なる2種類のゴムを用意し、それらを貼り合わせることで、インクの流れ方をより細かく制御している点です。

これにより、インクの滲みやかすれを最小限に抑え、常に安定した品質の捺印が可能になります。

また、均一な品質を保つためには、材料の配合や温度管理にも熟練の技術が求められます。

製造現場では、ミキシングロールという工程で、カーボンや数種類の薬品とゴムを均等に混ぜ合わせる作業が丁寧に行われています。

カーボンを加えることでゴムの弾力性を補強し、インクの吸収性と押印時の強度を両立させ、薬品によって耐久性と安定性を確保しているのです。

こうした緻密な工程の積み重ねが、あのクリアな印影を生み出しています。

ミクロの彫刻!レーザーが名前を刻む神業

鮮明な印影を実現する特殊なゴムと並んで、シヤチハタのハンコ製造に欠かせないのが、印面に名前や文字を精密に彫り込む技術です。

この工程にも、最新のテクノロジーと職人のこだわりが詰まっています。

まず、パソコンの専用ソフトウェアを使い、印面のデザインデータを作成します。

このデータには、使用する書体や文字の配置が正確に記録されています。

シヤチハタでは、独自に開発した9種類の基本書体を用意しており、フォントの見やすさと印影の美しさを両立させています。

管理されている文字数は約1万3000文字にも及び、漢字、ひらがな、カタカナはもちろん、会社のロゴやマークなども印面にすることが可能です。

作成されたデザインデータは、レーザー加工機へと送られます。

そして、レーザー光線がゴムの印面に、データ通りに高精度で文字を彫刻していきます。

レーザーは非常に細かく制御され、文字の「とめ」「はね」「はらい」といった微細な部分まで、忠実に再現することができます。

最大8文字までの印面に対し、1文字ずつ丁寧に加工されていきます。

加工された印面のゴムは、切断・整形された後、金属の枠に装着されます。

その後、印面と本体をつなぐバネ機構やインクカートリッジを内蔵したボディに組み込まれ、一本のハンコとして完成します。

これらの工程はすべて工場内で一貫して行われており、年間でおよそ230万本ものハンコがこの工場で製造されているとのことです。

番組内では、「探検ファクトリー」の特製ハンコがその場で製造されるデモンストレーションも行われました。

パソコン上で文字を選び、レーザーでゴムに彫り込み、部品を組み立てるという一連の流れが、驚くほど短時間で完了。

完成したハンコは、押印してもにじみがなく、印影がくっきりとしており、その品質の高さを改めて実感させられました。

ハンコは日本の心?金印から続く印章文化の今昔

私たちが日常的に使っているハンコですが、その歴史は非常に古く、日本の文化と深く結びついています。

番組では、ハンコの進化の過程も紹介されました。

日本で最も古いハンコとされているのは、なんと西暦57年に、当時の中国(漢)から倭の国の王に贈られたと記されている「漢委奴国王印(かんのわのなのこくおういん)」です。

これは福岡県の志賀島で発見された金印で、当時の日本と大陸との交流を示す貴重な歴史的資料として有名です。

その後も印章文化は日本に根付き、重要な文書や契約にはハンコを押すという習慣が定着していきました。

例えば、江戸時代には武将たちが自身の権威を示すために「朱印状」と呼ばれる文書に大きな印を用いました。

そして明治時代に入ると、1873年(明治6年)に太政官布告によって印鑑登録制度が法的に定められ、個人の身分証明や公的文書の信頼性を担保する手段としてのハンコの地位が確立されました。

このように、ハンコは単なる道具としてだけでなく、個人や組織の「証明のしるし」として、日本人の生活やビジネスシーンに不可欠なものとして発展してきたのです。

デジタル時代でも進化中!ハンコの未来はどうなる?

行政手続きの電子化やリモートワークの普及など、社会のデジタルシフトが急速に進む現代。

そんな中で、「ハンコはもう古いのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、「探検ファクトリー」の番組内でも語られたように、物理的なハンコを「押す」という行為が持つ「安心感」や「確かさ」は、今もなお多くの人々に支持されています。

シヤチハタ ネーム9のような製品は、朱肉なしで押せるという手軽さで事務作業の効率化に大きく貢献する一方、押印という行為が持つ心理的な重みや、手続き完了の視覚的・触覚的な確認といった側面も満たしてくれます。

この効率性と確実性の両立こそが、デジタル時代においてもネーム9が存在意義を失わない理由の一つです。

シヤチハタ自身も、既存の成功に安住することなく、時代の変化に対応し続けています。

例えば、1995年(平成7年)には電子印鑑システムを導入し、企業などで使われる印鑑情報をデジタルで一元管理し、なりすましや偽造のリスクを防ぐ仕組みを提供しています。

これは、物理的なハンコとデジタル技術の融合を目指す先進的な取り組みと言えるでしょう。

さらに、産業向けの製品として、ボルトの締め具合を目視で確認できる特殊なスタンプ技術も開発されています。

これは、本締めした際にスタンプされた印がズレていなければ、しっかりと締まっていることが一目で確認できるという画期的なもので、インフラや建築現場での安全確認に活用されています。

このように、ハンコは単なる事務用品の枠を超え、新たな技術や用途を取り入れながら、現代社会の様々な場面で活躍できるよう進化を続けています。

私たちの日常に根付いたハンコ文化は、形を変えながらも、これからもその価値を保ち続けていくことでしょう。

まとめ:シヤチハタに宿る日本のものづくり精神について

NHK「探検ファクトリー」で紹介されたシヤチハタのハンコ作りは、普段何気なく使っている小さな道具の裏側には、驚くべき創意工夫と高度な技術、そして作り手の情熱が込められていることを教えてくれました。

塩を使ったゴムの製法から精密なレーザー彫刻に至るまで、その一つ一つが日本のものづくりの奥深さを示しています。

デジタル化が進む現代においても、ハンコが持つ独自の価値と文化は、形を変えながらも私たちの生活に寄り添い続けていくことでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント